تكشف نتائج التكوين في الكفاءات والإبداع عن كيفية تعزيز الأداء الفردي والجماعي في المنظمات. كيف يمكن أن يسهم التكوين في مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية؟ استكشف التحولات التي يمكن أن تحدثها هذه العملية في بيئة العمل.

ثانيا- إدارة الكفاءات:

- مفهوم الكفاءات:

عرفها Boyatzis بأنها “مجموعة من الخصائص الفردية المنتمية لمجالات مختلفة مثل الإستعدادات، البواعث، السمات الشخصية، القدرات، الصورة الذاتية ودورها الإجتماعي أو أنها مجموعة من المعارف المكتسبة”15.

كما عرف Jean Marie Peritti الكفاءات على أنها:16 “تلك المعارف والسلوكيات والمهارات المتحركة أو القابلة للتحريك بغية القيام بمهمة محددة”.

وعرف Jean louis muller الكفاءة على أنها:17” القدرة على حل المشكلات في سياق مهني محدد. الكفاءة هي وعد بالأداء، فهي أداء افتراضي”.

- أبعاد الكفاءة: للكفاءة ثلاثة أبعاد ومكونات رئيسية تتمثل في المعارف والمهارات والإتجاهات.

- المعارف Les connaissances: تقسم المعارف حسب التمييز الكلاسيكي لعلم النفس المعرفي إلى معارف صريحة (“معرفة أن Savoir que”) التي تسمح بوصف الوسائل والآلات والأشياء الأخرى. والمعارف الإجرائية (“معرفة كيف Savoir comment”)، معرفة كيفية إستعمالات النظام والقواعد التي تسمح بالحصول على بعض النتائج، ويتميز هذين القسمين بالوضوح التام، بمعنى أن الفرد قادر على التعبير عن معارفه التي يتوجب عليه تعبئتها من أجل القيام بمهامه18.

- المهارات Savoir faire: يقصد بها قدرة شاغل الوظيفة على أداء الحركات المكتسبة أو الآلية، والتي قد تتضمن حركات يدوية أو شفهية أو عقلية، وقد تتضمن تلك المهارات قدرة شاغل الوظيفة على السيطرة على البيانات أو الأفراد أو الأشياء.19

- الإتجاهات Savoir-être:

يعرف علي السلمي الإتجاهات على أنها: “تنظيم متناسق من المفاهيم، والمعتقدات، والعادات والدوافع بالنسبة لشيء محدد”20.

وتمثل الإتجاهات نظاما متطورا للمعتقدات والمشاعر والميول السلوكية، وتكون الإتجاهات دائما تجاه شيء محدد أو موضوع، وتمثل تفاعلا وتشابكا بين العناصر الثلاثة التالية:

- العنصر الفكري أو العقيدة.

- المشاعر.

- الميل للسلوك21.

- أنواع الكفاءات:

- الكفاءات الفردية:

تمثل الكفاءات الفردية “إدماج وتنسيق للمهارات والمعارف والخصائص الفردية، حيث تكمن الأهمية للمنظمة في تسيير “مخزون” كفاءاتها الفردية الحالية والمتوقعة، بعبارة أخرى إن كانت هذه الكفاءات تمثل ورقة رابحة للفرد فهي نفس الشيء بالنسبة للمنظمة”.22

- الكفاءات الجماعية:

تعرف بأنها “مجموعة الكفاءات الناتجة عن طريق إلتقاء مجموعة من الكفاءات الفردية المحصلة من طرف العمال، العمليات التنظيمية والمهارات المحصلة عن طريق المنظمة”.23 بشرط أن يكون هذا الالتقاء عبارة عن تعاون Coopération وتآزر Synergie وليس مجرد تجميع.

ونعبر عن هذه العلاقة بالمعادلة التالية:24

الكفاءة الجماعية = الكفاءات الفردية + التعاون.

La coopération.+ La compétence Collective = Les compétences individuelles

- الكفاءات الإستراتيجية )التنظيمية(:

تعرف الكفاءة الإستراتيجية على أنها “إنجاز بشري نافع، نادر وعائم مغروس في تنظيم وتشغيل المنظمة لذلك فهي صعبة الحركة، النقل و الإحلال كما لا تنفصل عن المنظمة التي تستخدمها، أي أن قيمتها لا تظهر إلا في المنظمة التي تستعملها وتطورها”،25 وتعتبر الكفاءات الإستراتيجية أو التنظيمية كفاءات جماعية، ولكن ليست كل الكفاءات الجماعية إستراتيجية، ولكي يتحقق ذلك يجب أن تتوفر على المعايير التالية:26

- معيار التنافسية.

- معيار الندرة والخصوصية.

- معيار الإستراتيجية.

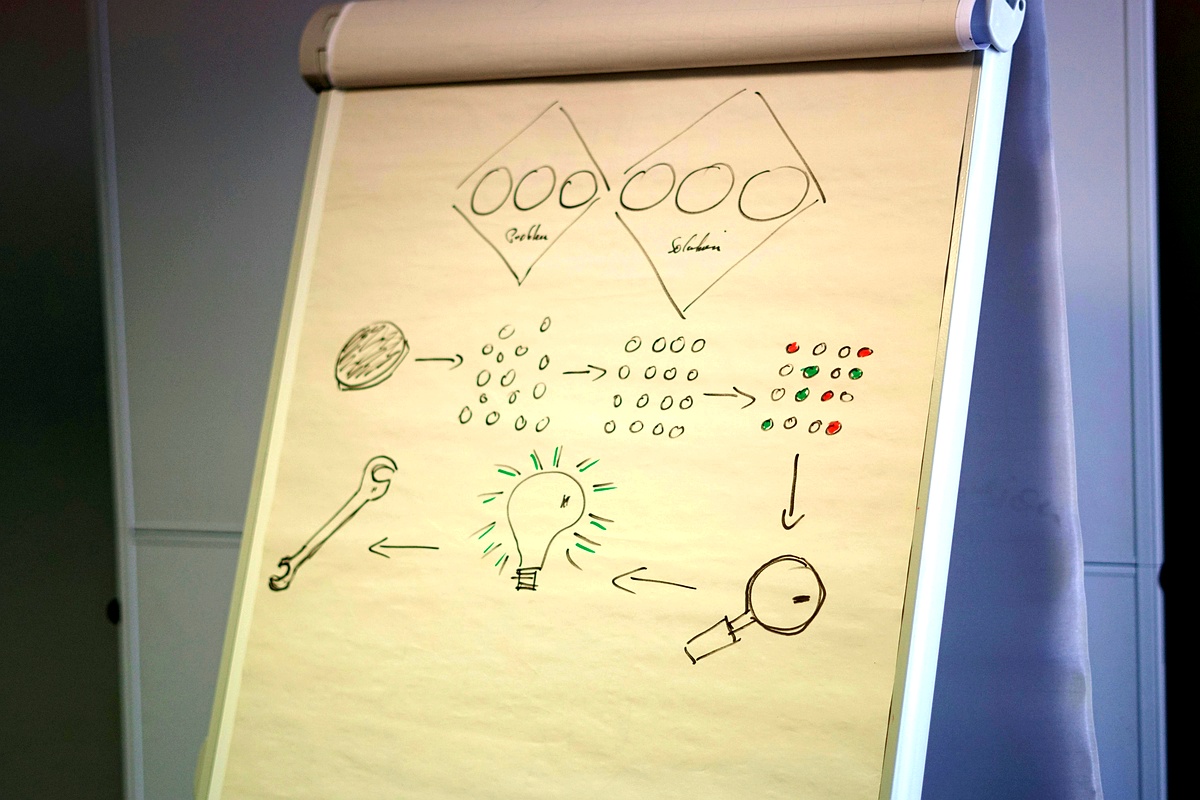

- مراحل إدارة الكفاءات: تقوم المنظمة بإدارة كفاءاتها وذلك عبر عدة مراحل، وهذا كما يبينه الشكل أدناه.

الشكل (1) : محتوى إدارة الكفاءات.

إستخدام وتقييم الكفاءات

إكتساب الكفاءات

تنمية الكفاءات

تخطيط الكفاءات

المصدر: بوزيان عثمان، إقتصاد المعرفة مفاهيم وإتجاهات، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص الإندماج في إقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، جامعة ورقلة، 2004، ص 248.

- تخطيط الكفاءات: يتم في هذه المرحلة التنبؤ باحتياجات المنظمة من الكفاءات وتستعمل المنظمة الإدارة التوقعية للوظائف والكفاءات لتوقع احتياجاتها الحالية وكذا احتياجاتها المستقبلية.

- استقطاب الكفاءات: تلجأ المنظمة إلى عملية الاستقطاب بالاعتماد على مصادر داخلية أو خارجية، داخلية عن طريق الترقية أو النقل وتتميز بقلة تكلفتها، أو خارجية باللجوء إلى عملية التوظيف في حالة عدم توفرها على كفاءات داخلية.

- تنمية الكفاءات: ويستند هذا المدخل على الإمكانيات الداخلية للمنظمة وتعتمد على ركنين رئيسيين هما التكوين والتعليم فيها وتحاول بعض المنظمات الإعتماد على هذه الإمكانيات في بناء هذه الكفاءات وكلما كانت برامج التنمية كفؤة وفعالة كلما كانت المنظمة أكثر توفيقا في بناء كفاءاتها.

- استخدام وتقييم الكفاءات: هي العملية الأخيرة من إدارة الكفاءات والتي تقوم المنظمة على أساسها بالتحقق من مدى فعالية إدارتها للكفاءات ومدى اكتساب أفرادها للكفاءات، وتتم عملية التقييم حسب عدة أدوات؛ مقابلة النشاط السنوية، المرافقة الميدانية، مرجعية الكفاءات….الخ.

________________________

15. – Claude Lévy-Leboyer, La Gestion Des Compétences, Ed D’organisation, Paris 2009, P27. ↑

16. – Jean Marie Peritti, Dictionnaire Des Ressources Humaines, Ed Vuibert, Paris, 1999, P58. ↑

17. Jean-Louis Muller, Les Nouveaux Styles De Management, Ed ESF Editeur, Paris, 2004, P92. ↑

18. – Jacques Aubert, Patrick Gilbert, Frédérique Pigeyre, Management des Compétences, Dunod, 2emeédition, Paris, 2005, P36. ↑

19. عادل محمد زايد، مرجع سابق، ص 190. ↑

20. علي السلمي، السلوك الإنساني في الإدارة، مكتبة غريب، مصر، ص 154. ↑

21. نفس المرجع، ص 155. ↑

22. – Claude Lévy-Leboyer, OPCIT, PP131-132. ↑

23. – Anne Dietrich, Patrick Gilbert, Frédérique Pigeyre, La gestion des compétences enjeux, modeles perspectives, 3eme edition, dunod, Paris, 2010, P98. ↑

24. – Guy Le Boterf, Repenser A La Compétence, Ed D’organisation, Paris, 2008, P97. ↑

25. عبد المليك مزهودة، المقاربة الإستراتيجية لموارد المؤسسة: أداة لضمان نجاعة الأداء، مداخلة مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي الأول لجامعة الجزائر حول أهمية الشفافية ونجاعة الأداء للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي، جوان 2003، ص 13. ↑

26. – Guy Le Boterf, L’ingénierie Des Compétences, 2eme Edition, Ed D’organisation, Paris, 2000, P131. ↑